【シニアの意識】社会的な活動について 2020年9月

内閣府より発表された『平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果』を元に、

具体的な数字を交えてながらシニアマーケットについて、テーマ別にご紹介します。

シニアマーケットをマクロ視点で捉える際にお役立てください。

2020/9/16

シニアの約4割は社会的な活動を行っている

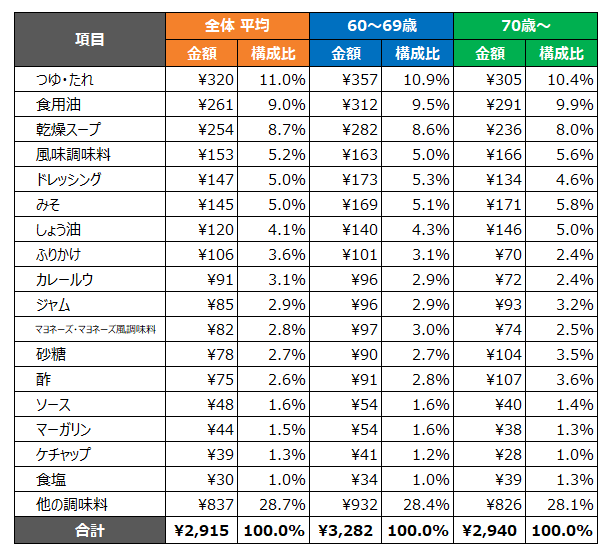

60歳以上の男女を対象とした『平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果』によると、現在行っている社会的な活動について尋ねたところ、現在行っている社会的な活動は、「自治体、町内会などの自治組織の活動」26.5%が最も多く、次いで「趣味やス ポーツを通じたボランティア・社会奉仕などの活動」17.5%となっており、これ以外の活動は1割未満となっています。また、「特に活動はしていない」が 60.1%を占めています

男女別にみると、活動している人が43.4%と、女性の36.9%に比べて高く、特に「自治体、町内会などの自治組織の活動」が30.5%と女性との差が大きくなっています。

現在行っている社会的な活動(複数回答)

出典:「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」を加工して作成

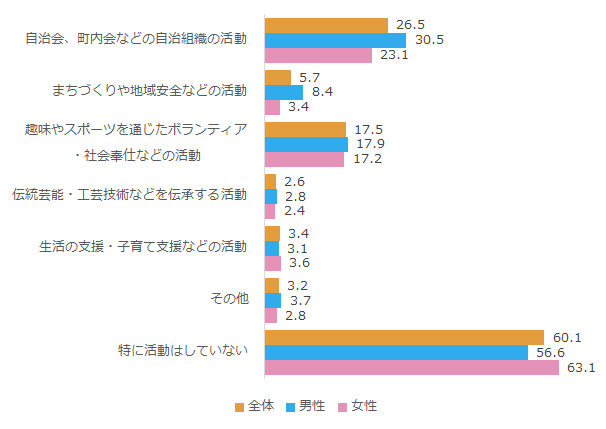

年齢別にみると、65~69歳の活動率が45.7%と最も高く、80歳以上の27.8%が最も低くなっています。年齢が高くなるにつれ活動率が低くなる傾向にありますが、60~64歳の活動率は39.4%と80歳以上に次いで低くなっています。

現在行っている社会的な活動(複数回答)【年代別】

出典:「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」を加工して作成

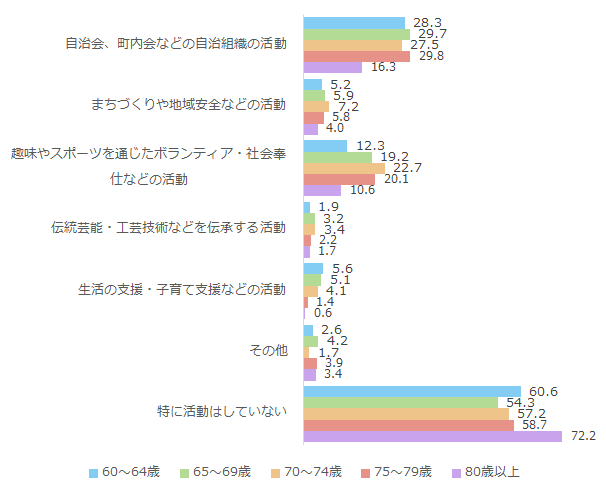

4割のシニアは40代以前から社会的活動を始めている

現在何らかの社会的な活動を行っていると回答した人に、その活動を始めた時期を聞くと、「40代以前」が 39.5%で最も高く、次いで、「60代」が35.7%、「50代」が17.1%で、「70代以降」が7.6%と続いています。

男女別に見ても大きな差は見られず、女性の方が少し早い傾向にあります。

現在行っている社会的な活動を始めた時期

出典:「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」を加工して作成

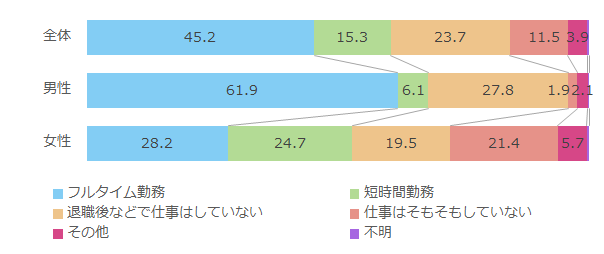

4.5割のシニアはフルタイム勤務時から社会的活動を始めている

現在何らかの社会的な活動を行っていると回答した人に、その活動を始めた時期の仕事の状況を聞くと、「フルタイム勤務」が45.2%で最も多く、現役時代に開始している人が多くなっています。次いで「退職後などで仕事はしていない」23.7%、「短時間勤務」15.3%、「仕事はそもそもしていない」11.5%と続いています。

男女別でみてみると、男性は「フルタイム勤務」が61.9%と女性28.2%に対して33.7ポイントも高く、また「退職後などで仕事はしていない」は27.8%と女性19.5%より8.3ポイント高くなっています。対して女性は「短時間勤務」が24.7%と男性6.1%より18.6ポイント高く、「仕事はそもそもしていない」が21.4%と男性1.9%より19.5ポイント高くなっています。

社会的な活動を始めた時期の仕事の状況

出典:「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」を加工して作成

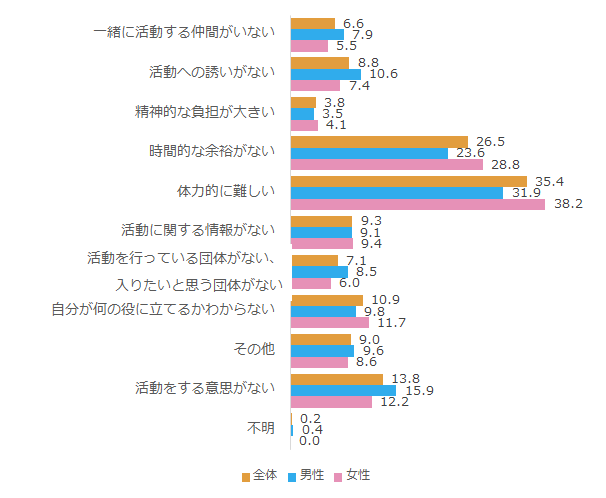

シニアが社会的活動をしていない理由No.1は「体力的に難しい」

現在社会的な活動を行っていない人にその理由を聞くと、「体力的に難しい」が35.4%と最も高く、次いで「時間的な余裕がない」26.5%、「自分が何の役に立てるかわからない」10.9%と続いています。また、「活動をする意思がない」は 13.8%となっています。

男女別で見てみると、「体力的に厳しい」と答えた男性が31.9%に対して女性は38.2%と6.3ポイント高くなっており、「時間的な余裕がない」と答えた男性が23.6%に対して女性は28.8%と5.2ポイント高くなっています。また、「活動する意思がない」については女性12.2%に対して男性15.9%と、男性の方が消極的であることが分かります。

現在、社会的な活動をしていない理由

出典:「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」を加工して作成

出典・引用:内閣府『平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果』

※調査対象者:全国の60歳以上の男女

関連記事

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの意識】支えられるべき年齢/最期を迎えたい場所/孤独死について 2020年8月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの意識】誰からどのような内容で頼られるのか 2020年8月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの意識】人と話す頻度/頼る・頼られることの有無 2020年7月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの意識】子供との同居率・別居の子供との連絡頻度 2020年7月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの意識】友人・仲間、家族の中で果たしている役割について 2020年6月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの意識】生きがい、地域生活・近所付き合いについて 2020年6月

シニアマーケットに関するリサーチ等のご相談も承っております。お気軽にお問合せください。

内閣府より発表される『高齢社会白書』を元に、具体的な数字を交えてながら

シニアマーケットについて、テーマ別にご紹介します。

シニアマーケットをマクロ視点で捉える際にお役立てください。

2020/9/8

死因で最も多いのは「悪性新生物(がん)」

65歳以上の者の死因別の死亡率(65歳以上人口10万人当たりの死亡数)を見てみると、平成29(2017)年は、「悪性新生物(がん)」が921.5と最も高く、次いで「心疾患(高血圧性を除く)」542.2、「老衰」289.6と続いています。

主な死因別死亡率の推移(65歳以上の者)

.png)

出典:厚生労働省「人口動態統計」を加工して作成

2016年度の要支援・要介護認定者数は約620万人で要介護1が最も多い

介護保険制度における要介護又は要支援の認定を受けた人(以下「要介護者等」)は、平成28(2016)年度末で618.7万人となっており、平成19(2007)年度末から180.9万人増加しています。また、要介護者等は、第1号被保険者の18.0%を占めています。

第1号被保険者(65歳以上)の要介護度別認定者数の推移

の要介護度別認定者数の推移.png)

出典:厚生労働省「介護保険事業状況報告(年報)」を加工して作成

75歳以上で要介護者等は増加

65~74歳と75歳以上の被保険者について、それぞれ要支援、要介護の認定を受けた人の割合を見てみると、65~74歳で要支援の認定を受けた人は1.4%、要介護の認定を受けた人が2.9%であるのに対して、75歳以上では要支援の認定を受けた人は8.8%、要介護の認定を受けた人は23.3%となっており、75歳以上になると要介護の認定を受ける人の割合が大きく上昇しています。

要介護認定の状況

※()内は65~74歳、75歳以上それぞれの被保険者に占める割合

| 65~74歳 | 75歳以上 | ||

| 要支援 | 要介護 | 要支援 | 要介護 |

239千人 | 507千人 | 1,489千人 (8.8%) | 3,953千人 (23.3%) |

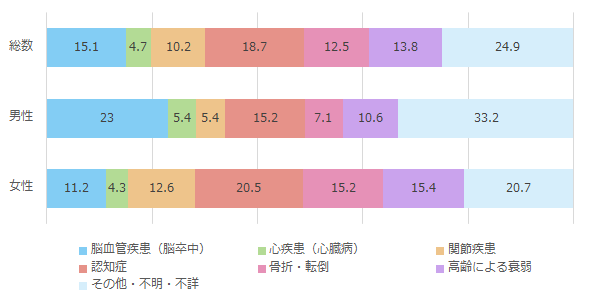

要介護の原因No.1は・・・男性「脳血管疾患(脳卒中)」、女性「認知症」

要介護者等について、介護が必要になった主な原因について見てみると、「認知症」が18.7%と最も多く、次いで「脳血管疾患(脳卒中)」が15.1%、「高齢による衰弱」が13.8%、「骨折・転倒」が12.5%と続いています。

また、男女別に見ると、男性は「脳血管疾患(脳卒中)」が23.0%、女性は「認知症」が20.5%と特に多くなっています。

65歳以上の要介護者等の性別にみた介護が必要となった主な原因

出典:厚生労働省「国民生活基礎調査」(平成28年)を加工して作成

出典・引用:内閣府『令和元年版高齢社会白書』

関連記事

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】平均寿命と健康寿命/運動習慣 2020年8月

- シニアライフ総研®オリジナル調査>住居・仕事・生活編

- マーケターのつぶや記>2020.8.21 ロコモティブシンドロームとは?フレイルとサルコペニアとの違いとは?

- マーケターのつぶや記>2020.8.7 フレイルの予防と対策/サルコペニアとは?

- マーケターのつぶや記>2020.7.31 フレイルとは?

シニアマーケットに関するリサーチ等のご相談も承っております。お気軽にお問合せください。

内閣府より発表された『平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果』を元に、

具体的な数字を交えてながらシニアマーケットについて、テーマ別にご紹介します。

シニアマーケットをマクロ視点で捉える際にお役立てください。

2020/8/25

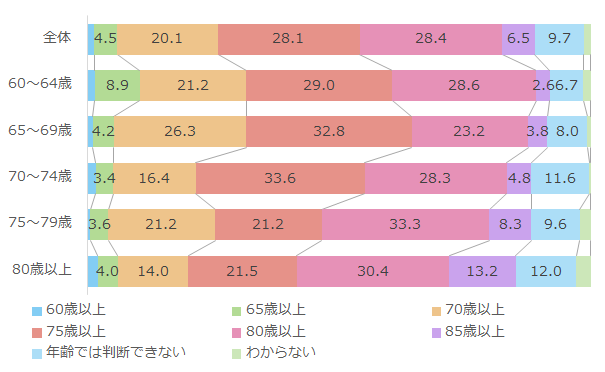

支えられるべき高齢者の年齢は80歳以上

60歳以上の男女を対象とした『平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果』によると、「一般的に、支えられるべき高齢者とは何歳以上だと思いますか。」という質問に対して、「80 歳以上」28.4%、「75 歳以上」28.1%がほぼ同率で最も多く、70 歳以上が 20.1%と続いています。一方、「年齢では判断できない」が 9.7%と、約1割を占めています。

年齢別に見ると、60~74歳までは「75歳以上」が最も多いですが、75歳以上は「80歳以上」となっており、年齢が若いほど支えられるべき高齢者の年齢は低くなっています。また年齢が高いほど「年齢では判断できない」の割合が大きい傾向にあります。

一般的に、支えられるべき高齢者の年齢

出典:「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」を加工して作成

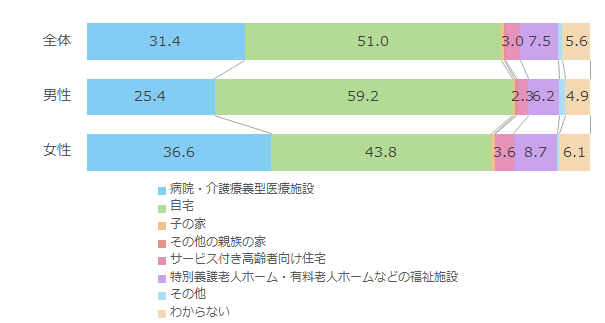

女性は男性より病院・介護療養型医療施設で最期を迎えたい

「万一、あなたが治る見込みがない病気になった場合、最期はどこで迎えたいですか。」という質問に対して、「自宅」が 51.0%で最も多く、 次いで「病院・介護療養型医療施設」31.4%、「特別養護老人ホーム・有料老人ホームなどの福 祉施設」7.5%、「サービス付き高齢者向け住宅」3.0%と続いています。

また、男女別に見ると女性は「自宅」が43.8%と男性59.2%と比べて。15.4ポイントも低く、「病院・介護療養型医療施設」が36.6%と男性25.4%と比べて11.2ポイント高くなっています。

完治が見込めない病気の場合に迎えたい最期の場所

出典:「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」を加工して作成

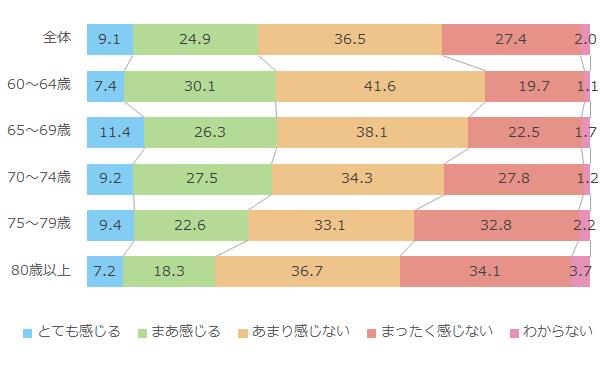

3.5割のシニアが孤独死について身近に感じている

「6孤立死(誰にも看取られることなく、亡くなった後に発見される死)について身近に感じますか。」という質問に対して、「あまり感じない」が36.5%と最も多く、次いで「まったく感じない」27.4%、「まあ感じる」が24.9%と続いています。

34.1%が感じる(「とても感じる」+「まあ感じる」の合計)と答えており、64.0%が感じない(「あまり感じない」+「まったく感じない」の合計)となっています。

年齢別に見ると、年齢が高くなるにつれ「感じない」( 「あまり感じない」+「まったく感じない」の合計)の割合が増加傾向にあります。

孤立死について身近に感じる度合

出典:「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」を加工して作成

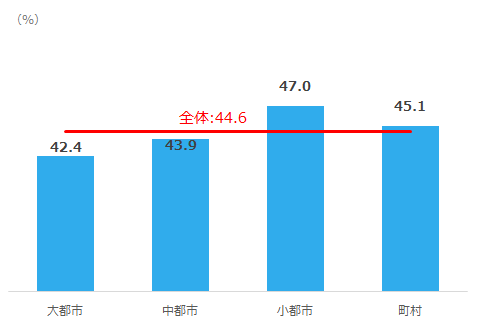

約半数のシニアが孤独死について身近に感じている町村

都市規模別に見ると、大都市は感じる(「とても感じる」+「まあ感じる」の合計)が29.0%、中都市が35.3%、小都市が29.7%、町村は48.7%となっており、町村は約半数が孤独死を身近に感じています。

孤立死について身近に感じる度合【都市規模別】

出典:「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」を加工して作成

出典:「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」を加工して作成

出典:内閣府『平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果』

※調査対象者:全国の60歳以上の男女

関連記事

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの意識】誰からどのような内容で頼られるのか 2020年8月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの意識】人と話す頻度/頼る・頼られることの有無 2020年7月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの意識】子供との同居率・別居の子供との連絡頻度 2020年7月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの意識】友人・仲間、家族の中で果たしている役割について 2020年6月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの意識】生きがい、地域生活・近所付き合いについて 2020年6月

シニアマーケットに関するリサーチ等のご相談も承っております。お気軽にお問合せください。

内閣府より発表される『高齢社会白書』を元に、具体的な数字を交えてながら

シニアマーケットについて、テーマ別にご紹介します。

シニアマーケットをマクロ視点で捉える際にお役立てください。

2020/8/18

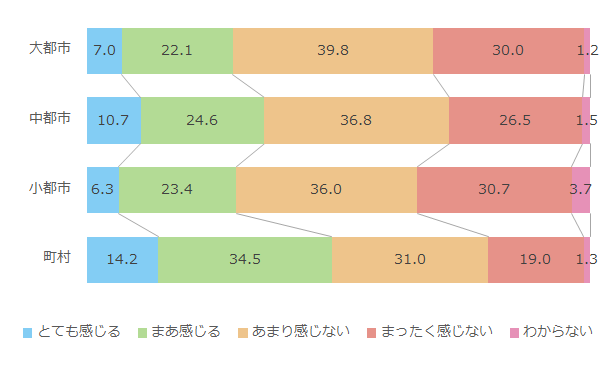

男性の健康寿命は72.14年、女性は74.79年

日常生活に制限のない期間(健康寿命)は、平成28(2016)年時点で男性が72.14年、女性が74.79年となっており、それぞれ平成22年(2010)年と比べて延びています。さらに、同期間における健康寿命の延びは、平均寿命の延びを上回っています。

健康寿命と平均寿命の推移

出典:内閣府「令和元年版高齢社会白書」を加工して作成

平均寿命と健康寿命の差を都道府県別に見てみると、男性では青森県が最も差が短く、奈良県が最も長くなっています。また、女性では栃木県が最も差が短く、広島県が最も長くなっています。

平均寿命と健康寿命の関係を都道府県別に見ると、男女とも平均寿命が全国平均より長い都道府県では、平均寿命と健康寿命の差も全国平均より大きいところがやや多くなっています。また、平均寿命については女性より男性の方がばらつきが大きいですが、平均寿命と健康寿命の差については女性の方がばらつきが大きくなっています。

都道府県別 平均寿命と健康寿命の関係

.png)

出典:内閣府「令和元年版高齢社会白書」を加工して作成

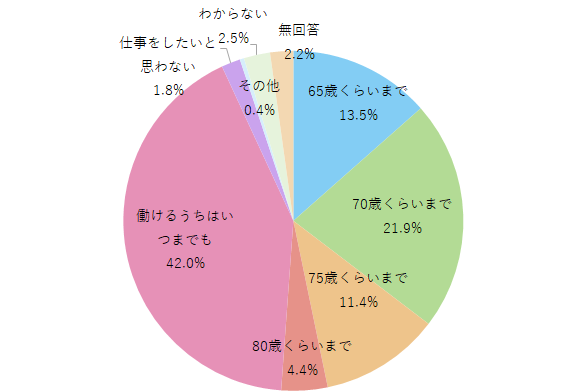

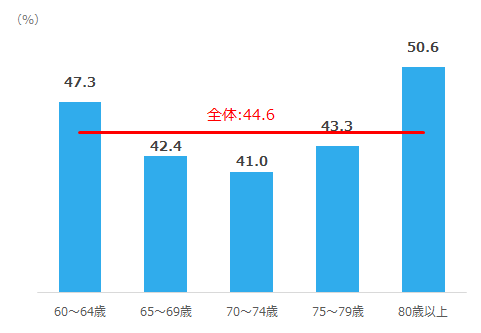

約4割前後のシニアが運動習慣があり、特に男性の割合が高い

平成29年の運動習慣のある者の割合を見ると、65~74歳で男性48.6%、女性39.8%、75歳以上で男性43.3%、女性38.0%と男性の割合が女性よりも高くなっています。また、男性、女性いずれも、それぞれの20~64歳の26.3%、20.0%と比べ高い水準となっています。

65歳以上の運動習慣者の割合

.png)

.png)

出典:厚生労働省「国民健康・栄養調査」を加工して作成

出典:内閣府『令和元年版高齢社会白書』

関連記事

- マーケターのつぶや記>2020.8.7 フレイルの予防と対策/サルコペニアとは?

- マーケターのつぶや記>2020.7.31 フレイルとは?

- シニアライフ総研®オリジナル調査>第1回 シニアにまつわる「ウソとホント」~ライフスタイル編~

- マーケターのつぶや記>2020.4.3 シニアは体力に自信ある!?

- マーケターのつぶや記>2020.3.19 シニアは運動不足??

シニアマーケットに関するリサーチ等のご相談も承っております。お気軽にお問合せください。

内閣府より発表された『平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果』を元に、

具体的な数字を交えてながらシニアマーケットについて、テーマ別にご紹介します。

シニアマーケットをマクロ視点で捉える際にお役立てください。

2020/8/4

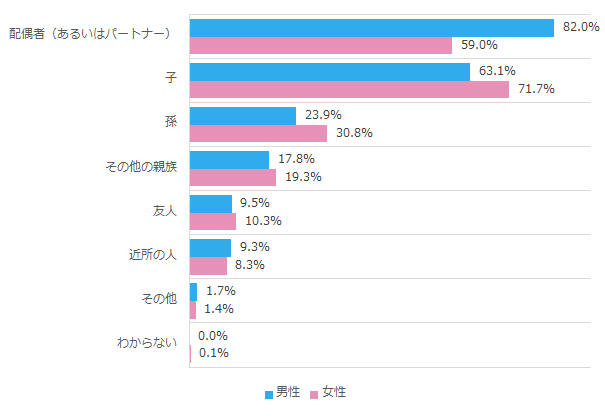

配偶者から頼られるシニア男性、子供・孫から頼られるシニア女性

60歳以上の男女を対象とした『平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果』によると、前回の『【シニアの意識】人と話す頻度/頼る・頼られることの有無 2020年7月』で「ある」と回答した人に対する「頼られているのは誰からですか。」という質問で、「配偶者(あるいはパートナー)」が69%と最も多く、次いで「子」が68%、「孫」が28%の順となっています。

性別でみると、男性は「配偶者(あるいはパートナー)」が82%であるのに対し、女性は59%と男性の方が23ポイント差で大きく上回っています。

しかし、2番目に多い「子供」については男性が63%に対し女性は72%と9ポイント差、3番目に多い「孫」については、男性が24%に対し女性は31%と7ポイント差でそれぞれ女性の方が高くなっています。

日常生活の中で頼られている人(複数回答)【男女別】

出典:「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」を加工して作成

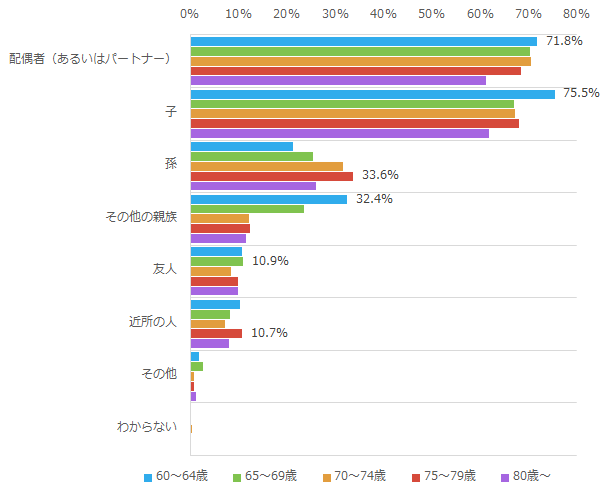

シニアの中でも孫から頼られるのは75~79歳

年代別にみてみると、「配偶者(あるいはパートナー)」は60~64歳が72%と最も多く、以降年齢が高くになるにつれ減少傾向にありますが、2番目に多い「子」に関しては60~64歳が76%と全体で最も多い「配偶者(あるいはパートナー)」よりも4ポイント高くなっています。しかしながら、65歳以降はそれぞれ「子」よりも「配偶者(あるいはパートナー)」の方が高くなっています。

また、「孫」については75~79歳が34%と最も高くなり、年齢が高くになるにつれ増加し、80歳~で減少傾向にあるようです。

日常生活の中で頼られている人(複数回答)【年齢別】

出典:「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」を加工して作成

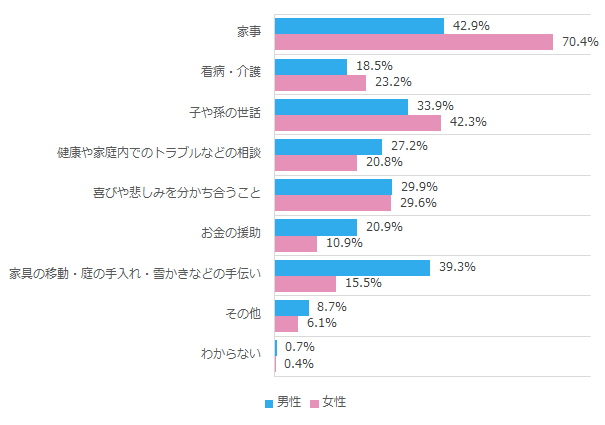

揉め事・心配事・力仕事・お金は男性担当、家事や子・孫・介護は女性担当

60歳以上の男女を対象とした『平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果』によると、前回の『【シニアの意識】人と話す頻度/頼る・頼られることの有無 2020年7月』で「ある」と回答した人に対する「頼られるのは、どのようなことについてですか。」という質問で、「家事」が58%と最も多く、次いで「子や孫の世話」が39%、「喜びや悲しみを分かち合うこと」が30%の順となっています。

性別でみると、男性は「健康や家庭内でのトラブルなどの相談」が27%と女性よりも6ポイント、また「家具の移動・庭の手入れ・雪かきなどお手伝い」が39%と女性よりも24ポイント、「お金の援助」が21%で女性よりも10ポイントそれぞれ高くなっています。

女性については、「家事」が70%と男性の約1.6倍の数値となっており、「看病・介護」は5ポイント、「子や孫の世話」は8ポイントそれぞれ男性よりも高くなっています。

このことから、シニアは男性と女性で頼られる内容の棲み分けがされていると思われます。

頼られる内容(複数回答)【男女別】

出典:「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」を加工して作成

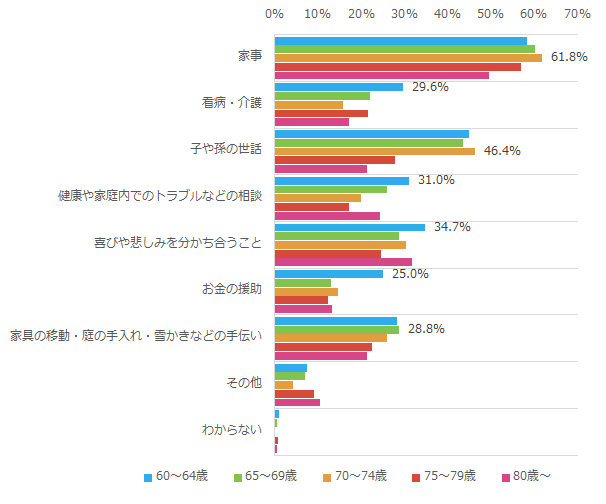

お金の援助は64歳まで、子・孫の世話は74歳まで

年齢別にみてみると、「子や孫の世話」は70~74歳が46%と最も高く、75歳以降で激減しています。

また、「お金の援助」についてあ60~64歳が25%と最も高く、65歳以降で激減しています。

頼られる内容(複数回答)【年齢別】

出典:「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」を加工して作成

出典:内閣府『平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果』

※調査対象者:全国の60歳以上の男女

関連記事

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの意識】人と話す頻度/頼る・頼られることの有無 2020年7月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの意識】子供との同居率・別居の子供との連絡頻度 2020年7月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの意識】友人・仲間、家族の中で果たしている役割について 2020年6月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの意識】生きがい、地域生活・近所付き合いについて 2020年6月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者のジニ係数、貯蓄・負債 2020年6月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の所得 2020年5月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の社会保障給付費に対する影響 2020年5月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の要因 2020年4月

シニアマーケットに関するリサーチ等のご相談も承っております。お気軽にお問合せください。

内閣府より発表される『高齢社会白書』を元に、具体的な数字を交えてながら

シニアマーケットについて、テーマ別にご紹介します。

シニアマーケットをマクロ視点で捉える際にお役立てください。

2020/7/28

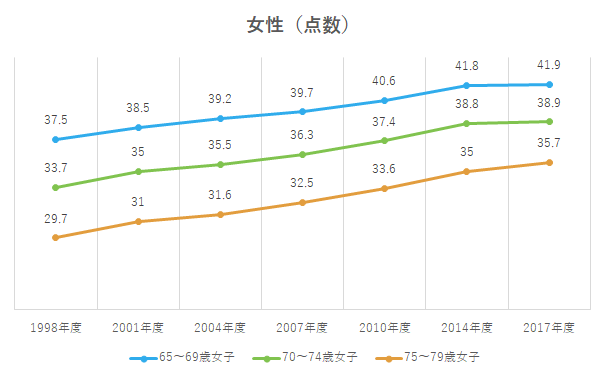

向上傾向にあるシニアの新体力テストの合計点

平成29(2017)年の70~74歳の男子・女子、75~79歳の男子・女子の新体力テスト(握力、上体起こし、長座体前屈、開眼片足立ち、10m障害物歩行、6分間歩行)の合計点は、それぞれ平成10(1998)年の65~69歳男子・女子、70~74歳の男子・女子の新体力テストの合計点を上回っています。

新体力テストの合計点

出典:スポーツ庁「体力・運動能力調査」を加工して作成

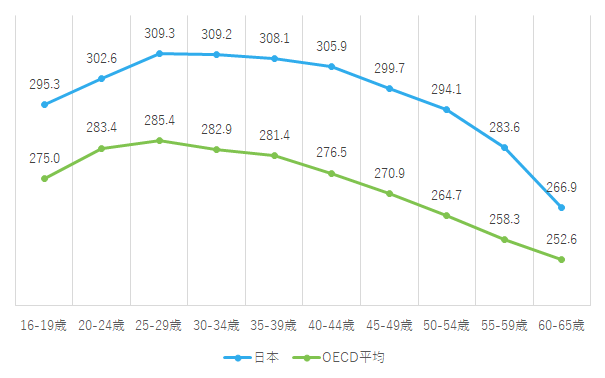

OECD平均より高い、55歳以上の日本人の数的思考力と読解力

OECDの国際成人力調査(PIAAC)によると、60~65歳層の数的思考力、読解力は各国に比べて高くなっています。

数的思考力と年齢の関係

読解力と年齢の関係

出典:OECD「国際成人力調査」(第1回調査)を加工して作成

出典:内閣府『令和元年版高齢社会白書』

関連記事

- マーケターのつぶや記>2020.4.3 シニアは体力に自信ある!?

- マーケターのつぶや記>2020.3.19 シニアは運動不足??

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の就労意欲・継続雇用 2020年7月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の就業状況 2020年6月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の労働力 2020年6月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者のジニ係数、貯蓄・負債 2020年6月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の所得 2020年5月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の社会保障給付費に対する影響 2020年5月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の要因 2020年4月

シニアマーケットに関するリサーチ等のご相談も承っております。お気軽にお問合せください。

内閣府より発表された『平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果』を元に、

具体的な数字を交えてながらシニアマーケットについて、テーマ別にご紹介します。

シニアマーケットをマクロ視点で捉える際にお役立てください。

2020/7/21

シニアの9割は毎日人と話をしている

60歳以上の男女を対象とした『平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果』によると、「あなたは、ふだん、どの程度、人(同居の家族を含む)と話をしますか。電話やEメールなども含め てお答えください。」という質問で、全体の91%が「毎日」、5%が「2~3日に1回」、2%が「1週間に1回未満・ ほとんど話をしない」の順となっています。

性別ではそこまで大きな差は見られず、70代以降年齢が上がるにつれ「毎日」の割合が低くなりますが、80歳を超えると男性は数値が高くなり、女性は低くなる傾向にあります。

ふだん、人(同居家族含む)と話をする程度

と話をする程度.png)

出典:「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」を加工して作成

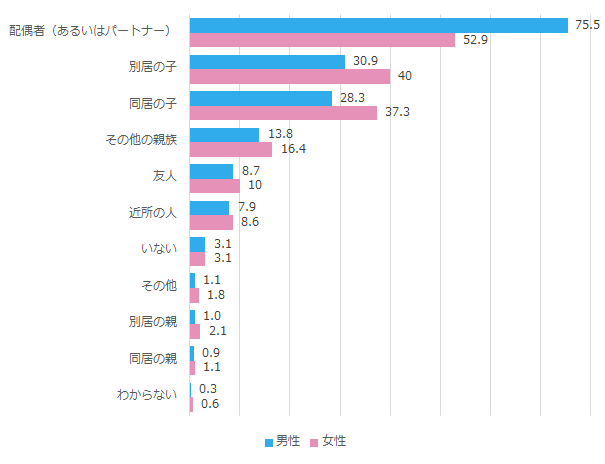

一人でできない事について男性や配偶者に、女性は子供に頼る

「あなたは、病気のときや、一人ではできない家の周りの仕事の手伝いなどについて頼れる人はいますか。」という質問に対して、「配偶者(あるいはパートナー)」 が 63%で最も高く、次いで「別居の子」36%、「同居の子」33%と続いています。

男女別で見ると、男性は「配偶者(あるいはパートナー)」が 76%と、女性53%を大幅に上回っており、女性は「別居の子」「同居の子」が、それぞれ男性より9~10 ポイント高くなっています。

病気や一人でできない仕事の手伝い等に頼れる人【男女別】

出典:「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」を加工して作成

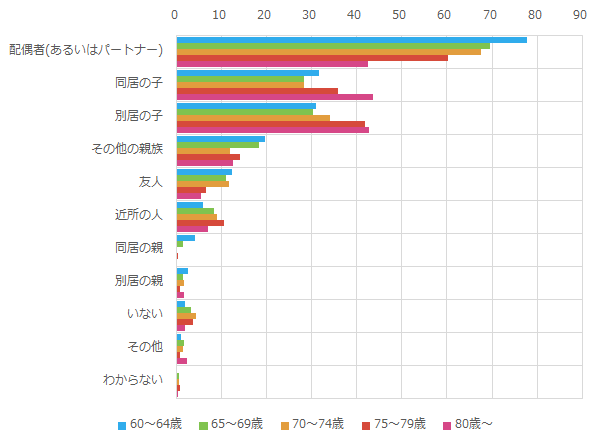

一人でできない事は年齢が高くなると子供に頼る傾向が強い

年齢別に見てみると、年齢が上がるにつれ「配偶者(あるいはパートナー)」の数値が低くなり、「同居の子」と「別居の子」と子供の数値が高くなる傾向にあります。これは、年齢を重ねるにつれ配偶者・パートナーの体力が衰え、身体的制限が増えることによりよるものだと想定されます。

病気や一人でできない仕事の手伝い等に頼れる人【年代別】

出典:「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」を加工して作成

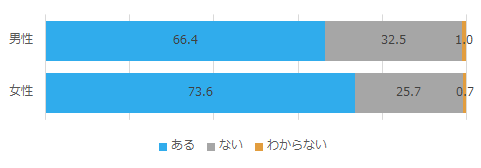

シニアは男性よりも女性の方が日常生活で頼られることがある

「あなたは配偶者(あるいはパートナー)や子供、知人等から、家事や孫の世話など、日常生活の中で 誰かから頼られる(助けを求められる)ことがありますか。」については、全体で70%が「ある」と回答しています。

男女別にみると、女性は「ある」が 74%と、男性67%に比べ7ポイント高くなっています。

日常生活の中で誰かから頼られることの有無【男女別】

出典:「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」を加工して作成

80歳を境に誰かから頼られることが少なくなる

また、年代別に見てみると、年齢が上がるほど頼られることが「ある」の割合が低くなり、特に80 歳以上では50%と半数となり激減しています。

日常生活の中で誰かから頼られることの有無【年代別】

出典:「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」を加工して作成

出典:内閣府『平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果』

※調査対象者:全国の60歳以上の男女

関連記事

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの意識】子供との同居率・別居の子供との連絡頻度 2020年7月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの意識】友人・仲間、家族の中で果たしている役割について 2020年6月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの意識】生きがい、地域生活・近所付き合いについて 2020年6月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者のジニ係数、貯蓄・負債 2020年6月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の所得 2020年5月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の社会保障給付費に対する影響 2020年5月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の要因 2020年4月

シニアマーケットに関するリサーチ等のご相談も承っております。お気軽にお問合せください。

内閣府より発表される『高齢社会白書』を元に、具体的な数字を交えてながら

シニアマーケットについて、テーマ別にご紹介します。

シニアマーケットをマクロ視点で捉える際にお役立てください。

2020/7/14

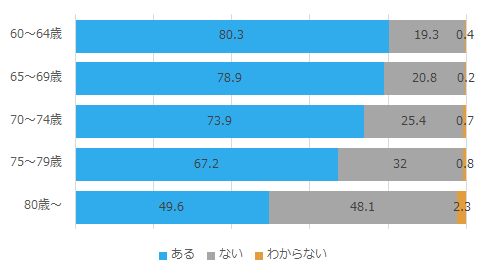

60歳以上の4割は「働けるうちはいつまでも」働きたい

現在仕事をしている60歳以上の者の約4割が「働けるうちはいつまでも」働きたいと回答しています。70歳くらいまでもしくはそれ以上との回答と合計すれば、約8割が高齢期にも高い就業意欲を持っている様子がうかがえます。

あなたは、何歳頃まで収入を伴う仕事をしたいですか

出典:内閣府「高齢者の日常生活に関する意識調査」(平成26年)を加工して作成

ほぼ100%の企業が高年齢者雇用確保措置を実施済み

従業員31人以上の企業約16万社のうち、高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業の割合は99.8%(156,607社)となっています。また、希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は76.8%(120,596社)となっています。

雇用確保措置の実施状況の内訳(企業規模別)

2.png)

出典:厚生労働省「平成30年『高年齢者の雇用状況』集計結果」(平成30 年)より内閣府作成を加工して作成

※「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では65歳までの安定した雇用を確保するため、企業に「定年制の廃止」、「定年の引き上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置を講じるよう義務付けています。

上昇傾向にある65歳以上の起業者

継続就業期間5年未満の起業者の年齢別構成の推移を見ると、65歳以上の起業者の割合は平成19(2007)年に8.4%でしたが、平成29(2017)年は11.6%に上昇しています。

また、男女別に65歳以上の起業者の割合を見ると、男性は平成19(2007)年8.9%、平成24(2012)年11.8%、平成29(2017)年13.2%と上昇していますが、女性は平成19(2007)年6.8%、平成24(2012)年8.6%、平成29(2017)年7.2%となっています。

起業者の年齢別構成の推移

.png)

2.png)

出典:総務省「就業構造基本調査」を加工して作成

出典:内閣府『令和元年版高齢社会白書』

関連記事

内閣府より発表される『高齢社会白書』を元に、具体的な数字を交えてながらシニアマーケットについて、テーマ別にご紹介します。シニアマーケットをマクロ視点で捉える際にお役立てください。

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の就業状況 2020年6月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の労働力 2020年6月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者のジニ係数、貯蓄・負債 2020年6月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の所得 2020年5月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の社会保障給付費に対する影響 2020年5月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の要因 2020年4月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】地域別にみる高齢化

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】家族と世帯

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の国際的動向

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】出生数・死亡数と平均寿命

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の現状と将来

シニアマーケットに関するリサーチ等のご相談も承っております。お気軽にお問合せください。

内閣府より発表された『平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果』を元に、

具体的な数字を交えてながらシニアマーケットについて、テーマ別にご紹介します。

シニアマーケットをマクロ視点で捉える際にお役立てください。

2020/7/7

子供との同居率は75~79歳を境に増加

60歳以上の男女を対象とした『平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果』によると、「現在お子さんはいらっしゃいますか。」という質問で、全体の40%が「いる(同居している)」、50%が「いる(別居している)」、10%が「いない」と答えています。このデータから子供が「いない」と回答した人を除き、子供との同居率を見てみます。

全体では同居率は45%で、別居率は55%となっており、ほぼ同数ですが別居の方が若干多くなっています。

年代別で見てみると、同居率が最も低いのが70~74歳で41%となっています。60~74歳までは年齢が高くなるにつれ同居率が減少傾向にありますが、75歳~79歳を境に上昇傾向にあり、80歳以上は51%と同居率のが半数を超えています。

この同居率の上昇要因として、75歳以降で介護が必要となる人が増えることにより、子供との同居で在宅介護を受けている人増えるのではないかと考えられます。

子供との同居率(年代別)

出典:「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」を加工して作成

非都市部は子供との同居率が高い

また、同居率を都市規模別に見てみると、「大都市」42%、「中都市」44%と全体よりも低く、「小都市」、「町村」は全体よりも同居率が高くなっています。

出典:「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」を加工して作成

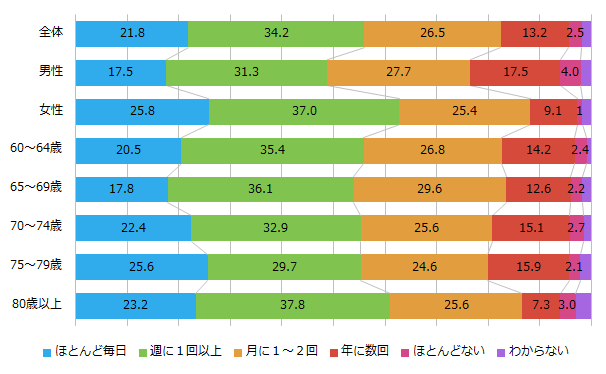

女性の4人に1人は別居の子供と「ほとんど毎日」連絡を取っている

子供と別居中の方に「お子さんのうち、別居しているお子さんとはどのくらいの頻度で会ったり、電話やEメールなど で連絡をとったりしていますか。」という質問では、22%が「ほとんど毎日」、34%が「週に1回以上」、27%が「月に1~2回」と回答しており、全体で96%が会ったり連絡を取っているようです。

男女別で見てみると、「ほとんど毎日」が男性18%に対して女性26%、「週に1回以上」が男性31%に対して女性37%となっており、女性の方が子供との連絡頻度が高くなっています。

年代別で見てみると、「ほとんど毎日」は75~79歳が26%最も多く、65~69歳が18%と最も低くなっています。また「ほとんど毎日」と「週に1回以上」の合計数を見てみると、80歳以上が61%と最も高く、65~69歳が54%と最も低くなっています。

別居の子供との連絡頻度(男女・年代別)

出典:「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」を加工して作成

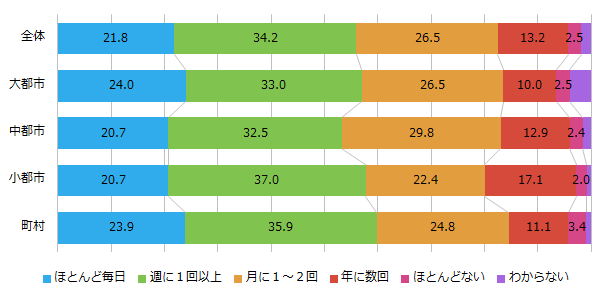

「町村」部は別居中の子供との連絡頻度が高い

連絡頻度を都市規模別に見てみると、「ほとんど毎日」は「大都市」24%と最も高く、次いで「町村」24%となっており、「中都市」、「小都市」は全体よりも低くなっています。

また「ほとんど毎日」と「週に1回以上」の合計数を見てみると、「町村」が60%と最も高く、次いで「小都市」58%、「大都市」57%、「中都市」53%と続いています。

別居の子供との連絡頻度(都市規模別)

出典:「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」を加工して作成

出典:内閣府『平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果』

※調査対象者:全国の60歳以上の男女

関連記事

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの意識】友人・仲間、家族の中で果たしている役割について 2020年6月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの意識】生きがい、地域生活・近所付き合いについて 2020年6月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者のジニ係数、貯蓄・負債 2020年6月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の所得 2020年5月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の社会保障給付費に対する影響 2020年5月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の要因 2020年4月

シニアマーケットに関するリサーチ等のご相談も承っております。お気軽にお問合せください。

内閣府より発表される『高齢社会白書』を元に、具体的な数字を交えてながら

シニアマーケットについて、テーマ別にご紹介します。

シニアマーケットをマクロ視点で捉える際にお役立てください。

2020/6/30

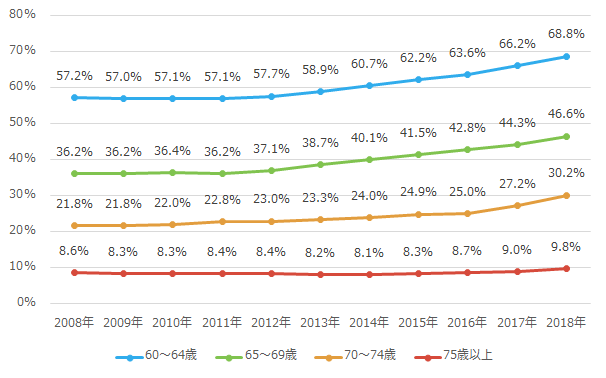

上昇傾向にある高齢者の就業率

年齢階級別に就業率の推移を見てみると、60~64歳、65~69歳、70~74歳では、10年前の平成20(2008)年の就業率と比較して、平成30(2018)年の就業率はそれぞれ11.6ポイント、10.4ポイント、8.4ポイント伸びています。

年齢階級別就業率の推移

出典:総務省「労働力調査」を加工して作成

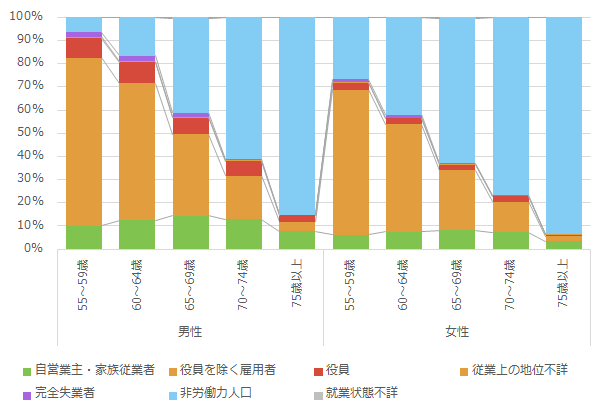

男性は60代後半でも全体の半数以上が就労している

男女別、年齢階級別に就業状況を見ると、男性の場合、就業者の割合は、55~59歳で91.3%、60~64歳で81.1%、65~69歳で57.2%となっており、60歳を過ぎても、多くの人が就業しています。他方、60~64歳の2.4%、65~69歳の1.7%が完全失業者となっています。また、女性の就業者の割合は、55~59歳で72.0%、60~64歳で56.8%、65~69歳で36.6%となっています。さらに、70~74歳の男性の就業者の割合は38.1%、女性の就業者の割合は23.1%となっています。

55歳以上の者の就業状態

出典:総務省「労働力調査」(平成30年)を加工して作成

60歳を境に非正規の職員・従業員比率は上昇

役員を除く雇用者のうち非正規の職員・従業員の比率を男女別に見ると、男性の場合、非正規の職員・従業員の比率は55~59歳で12.0%ですが、60~64歳で50.5%、65~69歳で70.8%と、60歳を境に大幅に上昇しています。一方、女性の場合、同比率は55~59歳で61.1%、60~64歳で77.1%、65~69歳で83.3%となっており、男性と比較して上昇幅は小さいものの、やはり60歳を境に非正規の職員・従業員比率は上昇しています。

性年齢別雇用形態別雇用者数及び非正規雇用者率(役員を除く)

.png)

出典:総務省「労働力調査」(平成30年)を加工して作成

出典:内閣府『令和元年版高齢社会白書』

関連記事

内閣府より発表される『高齢社会白書』を元に、具体的な数字を交えてながらシニアマーケットについて、テーマ別にご紹介します。シニアマーケットをマクロ視点で捉える際にお役立てください。

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の労働力 2020年6月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者のジニ係数、貯蓄・負債 2020年6月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の所得 2020年5月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の社会保障給付費に対する影響 2020年5月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の要因 2020年4月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】地域別にみる高齢化

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】家族と世帯

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の国際的動向

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】出生数・死亡数と平均寿命

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の現状と将来

シニアマーケットに関するリサーチ等のご相談も承っております。お気軽にお問合せください。

内閣府より発表された『平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果』を元に、

具体的な数字を交えてながらシニアマーケットについて、テーマ別にご紹介します。

シニアマーケットをマクロ視点で捉える際にお役立てください。

2020/6/24

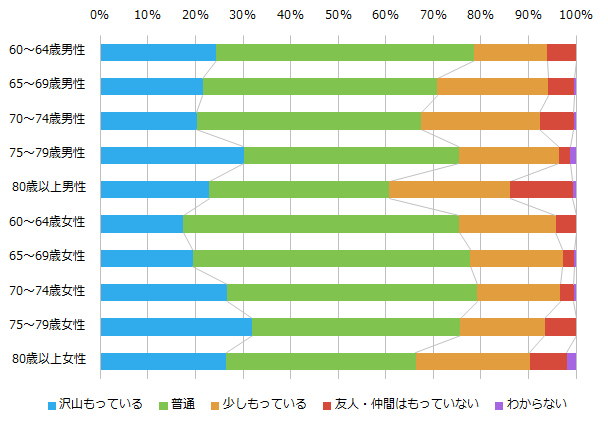

シニアの中でも75~79歳は親しくしている友人・仲間が多い

親しくしている友人・仲間をどの程度もっているかについては、全体で「普通」が 48.8%、「沢山もっている」 は 24.1%、「少しもっている」が 21.0%で、93.9%が親しい友人・仲間をもっています。男女別に見ると、男性は92.8%、女性は94.8%が親しい友人・仲間を持っており、男女差はほとんどありませんが、若干女性の方が数値が高くなっています。

年齢別で見ると、男女とも、75~79歳で「沢山もっている」が 30%台と高くなっています。男性 80 歳以上では 「友人・仲間はもっていない」が1割強(13.1%)と高くなっています。

親しくしている友人・仲間をもっている程度

出典:「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」を加工して作成

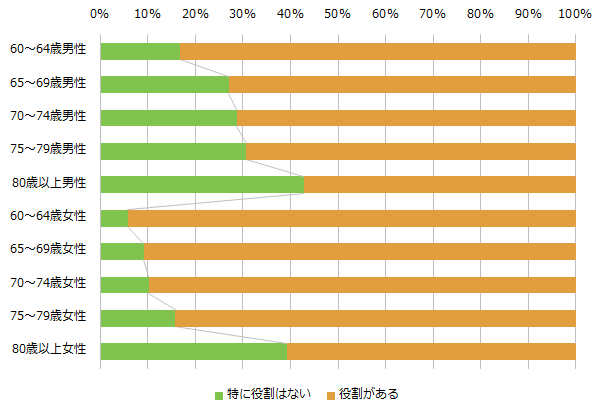

家族や親族の方々の中で果たしている役割は、年を重ねると減少

家族や親族の中で果たしている役割の有無について、男性は70.3%、女性は83.7%が役割を持っており、女性の方が何等かの役割を持っている傾向にあります。年齢別に見ると、年齢が高くなるほど役割を持っている割合は少なくなり、特に80歳以上の男性については、4割強(42.5%)と少なくなっています。また、60~64歳の女性は最も高く、94.2%が役割を持っています。

家族や親族の方々の中で果たしている役割の有無

出典:「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」を加工して作成

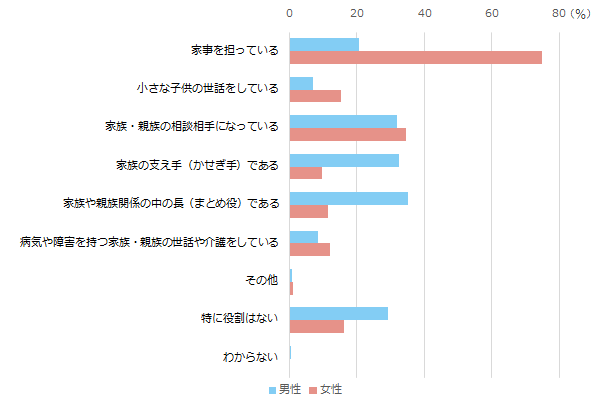

家事を担う女性は75歳以降で減少傾向に

役割の内容を見てみると、女性は「家事を担っている」が 75.1%と高くなっています。男性は「家族や親族関係の中の長である」 (35.3%)「家族の支え手(かせぎ手)である」(32.4%)が高くなっています。

「病気や障害を持つ家族・親族の世話や介護をしている」のは男性8.5%に対して女性は12.2%と、介護については女性の役割であることが多くなっています。

年齢別に見ると、年齢が上がるほど「家族の支え手(かせぎ手)である」「家族や親族 関係の中で長である」は低くなり、「特に役割は無い」が高くなる(80歳以上では男女とも約4割)。また、女性の「家事を担っている」は、75歳以降低くなり、80歳以上では 49.5%と低くなっています。

家族や親族の方々の中で果たしている役割

出典:「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」を加工して作成

出典:内閣府『平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果』

※調査対象者:全国の60歳以上の男女

関連記事

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの意識】生きがい、地域生活・近所付き合いについて 2020年6月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者のジニ係数、貯蓄・負債 2020年6月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の所得 2020年5月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の社会保障給付費に対する影響 2020年5月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の要因 2020年4月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】地域別にみる高齢化

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】家族と世帯

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の国際的動向

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】出生数・死亡数と平均寿命

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の現状と将来

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢期の生活に関する意識

シニアマーケットに関するリサーチ等のご相談も承っております。お気軽にお問合せください。

内閣府より発表される『高齢社会白書』を元に、具体的な数字を交えてながら

シニアマーケットについて、テーマ別にご紹介します。

シニアマーケットをマクロ視点で捉える際にお役立てください。

2020/6/16

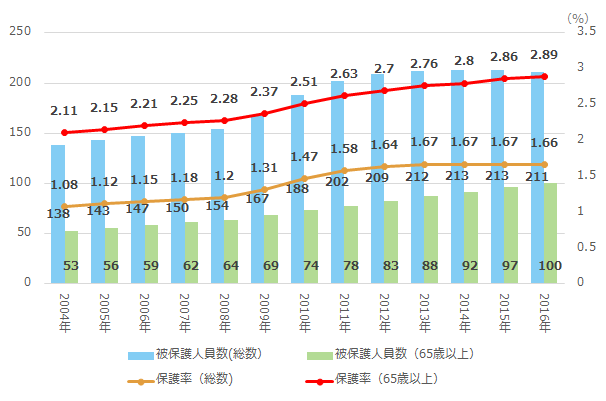

増加傾向にある65歳以上の生活保護受給者(被保護人員)

生活保護受給者の推移を見ると、平成28(2016)年における被保護人員数の総数は前年から横ばいとなる中で、65歳以上の生活保護受給者は100万人で、前年(97万人)より増加しています。また、65歳以上人口に占める生活保護受給者の割合は2.89%であり、前年(2.86%)より高い。さらに、全人口に占める生活保護受給者の割合(1.66%)より高くなっています。

被保護人員の変移

出典:総務省「人口推計」「国勢調査」、厚生労働省「被保護者調査 年次調査」を加工して作成

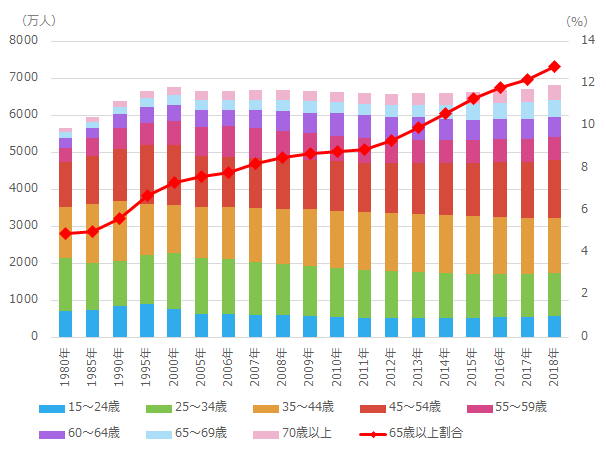

労働力人口に占める65歳以上の者の比率は上昇

平成30(2018)年の労働力人口は、6,830万人でした。労働力人口のうち65~69歳の者は450万人、70歳以上の者は425万人であり、労働力人口総数に占める65歳以上の者の割合は12.8%と上昇し続けています。

労働力人口の推移

出典:総務省「労働力調査」を加工して作成

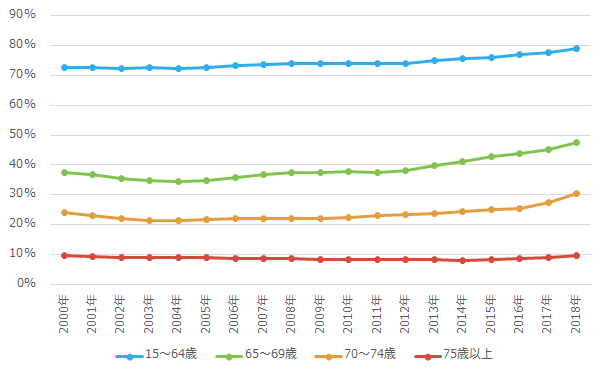

また、平成30(2018)年の労働力人口比率(人口に占める労働力人口の割合)を見ると、65~69歳では47.6%、70~74歳では30.6%となっており、いずれも平成17(2005)年以降、上昇傾向です。75歳以上は9.8%であり、おおむね8~9%で推移しています。

労働力人口比率の推移

出典:総務省「労働力調査」を加工して作成

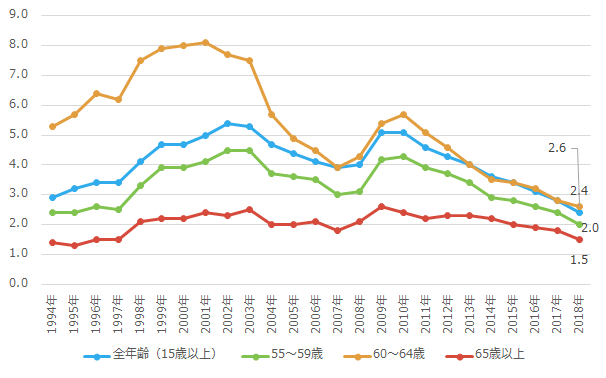

雇用情勢を見ると、平成20(2008)年から平成22(2010)年は経済情勢の急速な悪化を受けて60~64歳の完全失業率は上昇していましたが、平成22(2010)年をピークに低下し、平成30(2018)年の60~64歳の完全失業率は2.6%と、15歳以上の全年齢計(2.4%)とほぼ同水準となっています。

完全失業率の推移

出典:総務省「労働力調査」を加工して作成

出典:内閣府『令和元年版高齢社会白書』

関連記事

内閣府より発表される『高齢社会白書』を元に、具体的な数字を交えてながらシニアマーケットについて、テーマ別にご紹介します。シニアマーケットをマクロ視点で捉える際にお役立てください。

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者のジニ係数、貯蓄・負債 2020年6月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の所得 2020年5月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の社会保障給付費に対する影響 2020年5月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の要因 2020年4月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】地域別にみる高齢化

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】家族と世帯

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の国際的動向

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】出生数・死亡数と平均寿命

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の現状と将来

シニアマーケットに関するリサーチ等のご相談も承っております。お気軽にお問合せください。

内閣府より発表された『平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果』を元に、

具体的な数字を交えてながらシニアマーケットについて、テーマ別にご紹介します。

シニアマーケットをマクロ視点で捉える際にお役立てください。

2020/6/9

年齢が高いほど生きがいを感じなくなる

現在、どの程度生きがい(喜びや楽しみ)を感じているかについて、60歳以上のシニア全体では82.7%が感じており、16.2%感じていないという結果になっています。男女別で見ると、60歳以上男性で80.3%が感じており、60歳以上女性では84.8%が感じており、女性の方が生きがいを感じている傾向にあります。

年齢別で見ると、年齢が高いほど感じている割合が低くなり、男性80歳以上では26.1%が感じていないと答えています。

生きがい(喜びや楽しみ)を感じている程度

を感じていますか。.png)

出典:「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」を加工して作成

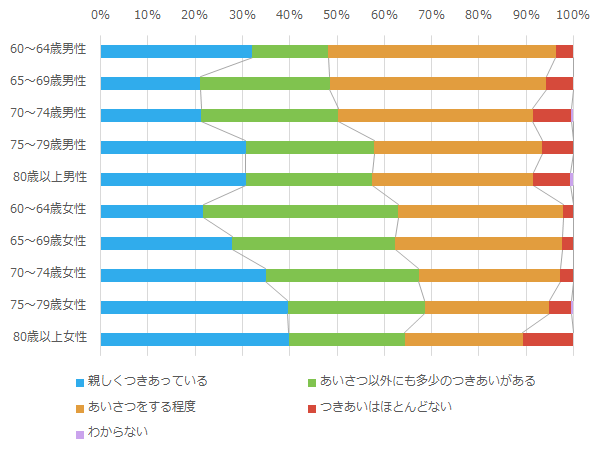

シニア女性は、男性より近所付き合いが多く、特に非都市部の方が多い

近所の人との付き合いの程度について、60歳以上のシニア全体では35.3%が「あいさつをする程度」と最も多く、次いで「親しくつきあっている」30.0%、「あいさつ以外にも多少のつきあいがある」29.1%の順となっています。

男女別で見ると、「親しくつきあっている」は女性の方が6.9ポイント高く、「あいさつ以外にも多少のつきあいがある」は女性の方が6ポイント高くなっており、女性の方が近所づきあいが多い傾向にあります。

年齢別で見ると、男性は60代後半から 70代前半で「親しくつきあっている」が約2割(それぞれ21.1%、21.3%)と低くなっています。女性は年齢が上がるほど「親しくつきあっている」が高くなっています。

近所の人とのつきあいの程度(性年齢別)

出典:「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」を加工して作成

都市規模別にみると、「親しくつきあっている」は小都市で39.6%、町村で34.1%と高くなっており、大都市は23.3%と低くなり、非都市部の方が付き合いが多い傾向にあります。

近所の人とのつきあいの程度(性年齢別)

.png)

出典:「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」を加工して作成

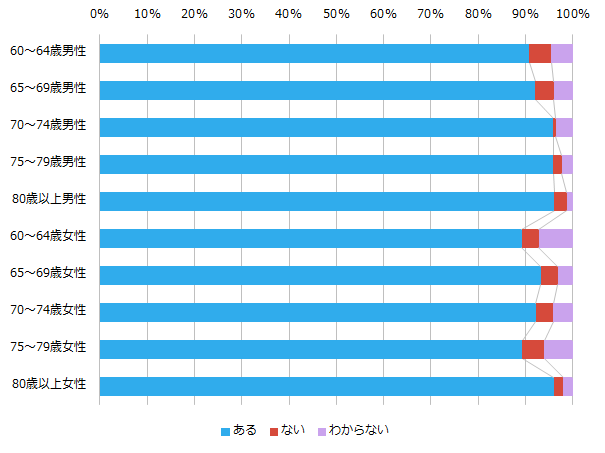

シニアの93%が今住んでいる地域に住み続ける予定

現在住んでいる地域に住み続ける予定について、60歳以上のシニア全体では93.1%が「ある」と答えており、ほとんどを占めています。

男女別で見ても大きな差はなく、男性の94.1%が、女性の92.2%が「ある」と答えています。

年齢別で見ると、男性では70歳以上、女性では80歳以上で、「ある」が95%を超えています。

お住いの地域に住み続ける予定

出典:「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」を加工して作成

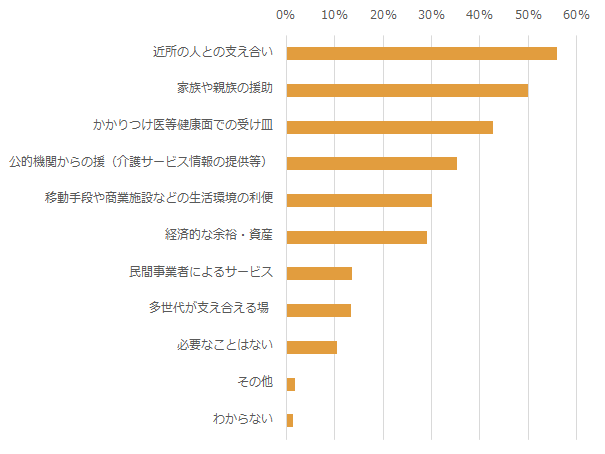

シニアにとって地域に安心して住み続けるためは「近所との支えあい」が最も必要

地域に安心して住み続けるために必要なことは、「近所の人との支え合い」が55.9%と最も多く、次いで「家族や親族の援助」49.9%、「かかりつけ医等健康面での受け皿」42.6%と続いています。

男女別で見ると、「近所との支えあい」について女性60.8%で男性よりも10.4ポイント高く、「家族や親族の援助」について53.3%で男性よりも7.1ポイント高くなっています。また、「必要なことはない」については男性が13.7%と女性よりも6.2ポイント高くなっており、女性の方が若干意識が高い傾向にあるようです。

地域に安心して住み続けるために必要なこと

出典:「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」を加工して作成

出典:内閣府『平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果』

※調査対象者:全国の60歳以上の男女

関連記事

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者のジニ係数、貯蓄・負債 2020年6月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の所得 2020年5月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の社会保障給付費に対する影響 2020年5月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の要因 2020年4月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】地域別にみる高齢化

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】家族と世帯

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の国際的動向

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】出生数・死亡数と平均寿命

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の現状と将来

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢期の生活に関する意識

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の外出と自動車の運転に関する状況

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の地域生活に関する状況

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の住まいに関する意識

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者のインターネット利用状況/介護ロボットの利用意向

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の自殺者・東日本大震災における被害状況

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の孤独死

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の住宅火災・虐待・成年後見制度利用

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の事故・犯罪・詐欺被害

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の住まい

シニアマーケットに関するリサーチ等のご相談も承っております。お気軽にお問合せください。

内閣府より発表される『高齢社会白書』を元に、具体的な数字を交えてながら

シニアマーケットについて、テーマ別にご紹介します。

シニアマーケットをマクロ視点で捉える際にお役立てください。

2020/6/2

年齢階級別の所得再分配後の所得格差

世帯員の年齢階級別の等価再分配所得のジニ係数(不平等度を測る指標)を見ると、平成26(2014)年における60~64歳、65~69歳、70~74歳及び75歳以上の層のジニ係数は、平成17(2005)年と比べてやや低下しています。ジニ係数の値は、60~64歳で0.33、65~69歳で0.30、70~74歳で0.33、75歳以上では0.34となっています。

年齢階級別ジニ係数(等価再分配所得)

2.png)

出典:厚生労働省「所得再分配調査」を加工して作成

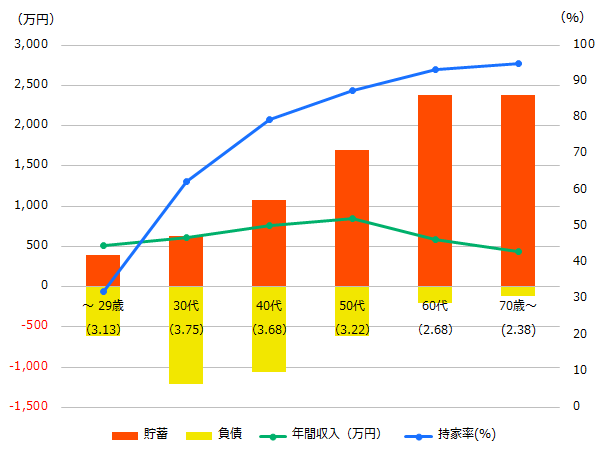

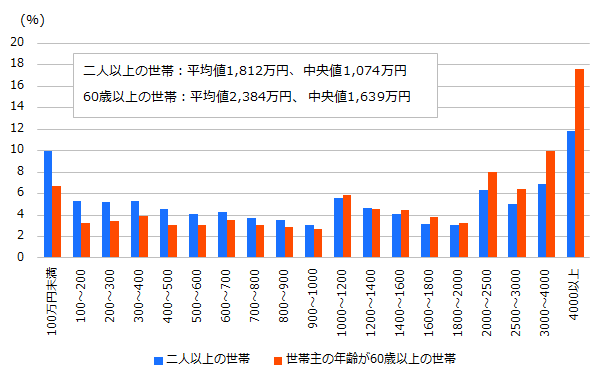

貯蓄現在高の中央値について、60歳以上世帯は全世帯の1.5倍

資産を二人以上の世帯について見ると、世帯主の年齢階級別の家計の貯蓄・負債の全般的状況は、世帯主の年齢階級が高くなるにつれて、1世帯当たりの純貯蓄はおおむね増加し、世帯主が60~69歳の世帯及び70歳以上の世帯では、他の年齢階級に比べて大きな純貯蓄を有していることが分かります。年齢階級が高くなるほど、貯蓄額と持家率がおおむね増加する一方、世帯主が30~39歳の世帯をピークに負債額は減少していています。

世帯主の年齢階級別1世帯あたりの

貯蓄・負債現在高、年間収入、持ち家率

出典:総務省「家計調査(二人以上の世帯)」(平成29 年)を加工して作成

また、貯蓄現在高について、世帯主の年齢が60歳以上の世帯と全世帯(いずれも二人以上の世帯)の中央値を比較すると、前者は1,639万円と、後者の1,074万円の約1.5倍となっています。貯蓄現在高階級別の世帯分布を見ると、世帯主の年齢が60歳以上の世帯(二人以上の世帯)では、4,000万円以上の貯蓄を有する世帯が17.6%であり、全世帯(11.8%)と比べて高い水準となっています。

貯蓄現在高階級別世帯分布

出典:総務省「家計調査(二人以上の世帯)」(平成29 年)を加工して作成

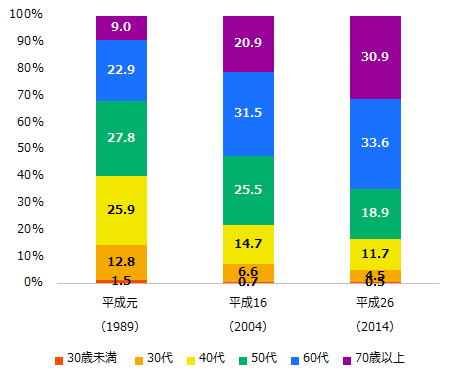

さらに、金融資産の分布状況を世帯主の世代別に見ると、平成元(1989)年では60歳以上が31.9%でしたが、平成26(2014)年では64.5%と30ポイント以上上昇しています。

世代別金融資産分布状況

出典:総務省「全国消費実態調査」(二人以上の世帯)より内閣府作成

出典:内閣府『令和元年版高齢社会白書』

関連記事

内閣府より発表される『高齢社会白書』を元に、具体的な数字を交えてながらシニアマーケットについて、テーマ別にご紹介します。シニアマーケットをマクロ視点で捉える際にお役立てください。

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の所得 2020年5月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の社会保障給付費に対する影響 2020年5月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の要因 2020年4月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】地域別にみる高齢化

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】家族と世帯

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の国際的動向

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】出生数・死亡数と平均寿命

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の現状と将来

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢期の生活に関する意識

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の外出と自動車の運転に関する状況

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の地域生活に関する状況

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の住まいに関する意識

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者のインターネット利用状況/介護ロボットの利用意向

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の自殺者・東日本大震災における被害状況

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の孤独死

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の住宅火災・虐待・成年後見制度利用

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の事故・犯罪・詐欺被害

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の住まい

シニアマーケットに関するリサーチ等のご相談も承っております。お気軽にお問合せください。

総務省統計局より発表される『消費動向指数』を元に、具体的な数字を交えてながら

シニアマーケットについて、テーマ別にご紹介します。

シニアマーケットをマクロ視点で捉える際にお役立てください。

以前の記事※で、1か月あたりの果物の消費支出の合計は全体平均で2,801円(※4.2%)、60~69歳で3,418円(4.8%)、70歳~3,852円(6.1%)であり、60代・70歳~は全体よりも多くなっており、70歳~に関しては全体平均の約1.4倍の支出金額となっており、構成比も1.9ポイント高くなっています。

※前記事:【シニアの消費】食料費の内訳 2019年8月

※( )内は食費全体を100%とした場合の割合

世帯主の年齢階級別1世帯あたりの食料支出金額一覧

今回は、食費の中から「果物」の内訳をご紹介します。

世帯主の年齢階級別1世帯あたり果物支出一覧

果物の消費は「バナナ」、「りんご」、「みかん」の順で多い

全体平均の果物の合計金額は2,801円で、食費支出合計に対しての割合が4.2※となっており、食費の中で12番目に多いカテゴリとなっています。

内訳の上位カテゴリは、「バナナ」348円で12.6%、「りんご」337円で12.6%、「みかん」326円で11.3%となっています。

<全体平均>1世帯当たりの「油脂・調味料」支出 (%は構成比)

60~69歳は全体平均と比べて「メロン」、「他の柑橘類」の支出が多い

60~69歳の果物の合計金額は全体平均が2,801円なのに対し、3,418円で全体平均よりも617円上回っており、約1.2倍の支出となっており、果物消費が多いことが分かります。

内訳をみると、全てのアイテムで全体平均よりも多く、全体平均の上位は「バナナ」、「りんご」の順でしたが、60代は「りんご」が431円と最も多く、次いで「バナナ」429円、「みかん」385円となっています。

全体と比較して差が最も大きいのは「メロン」で、全体平均が74円なのに対し、101円と金額は少ないですが約1.4倍、次いで差が大きいのは「他の柑橘類」で、全体平均が156円なのに対し、207円と約1.3倍となっています。

<60~69歳>1世帯当たりの「果物」支出 (%は構成比)

70歳~は全体平均と比べて「柿」、「りんご」の支出が多い

70歳~歳の果物の合計金額は全体平均が2,801円なのに対し、3,852円となっており、約1.4倍の支出となっており、果物消費が多いことが分かります。

内訳をみると、全てのアイテムで全体平均よりも多く、60~69歳と同じく「りんご」が535円と最も多いですが、2位は「みかん」483円、「バナナ」464円と続いており、全体平均と60~69歳の上位ランキングと異なっています。

全体と比較して差が最も大きいのは「柿」で、全体平均が75円なのに対し、120円と約1.7倍となっています。次いで差が大きいのは「りんご」で、全体平均が337円なのに対し、535円と約1.6倍となっています。

<70歳~>1世帯当たりの「油脂・調味料」支出(%は構成比)

※データ出典元:統計局「消費動向指数(CTI)参考詳細表 年次 2018年世帯主の年齢階級別(総世帯)を加工して作成

記事作成:2020年5月

関連記事

総務省統計局より発表される『消費動向指数』を元に、具体的な数字を交えてながらシニアマーケットについて、テーマ別にご紹介します。シニアマーケットをマクロ視点で捉える際にお役立てください。

- 【シニアの消費】油脂・調味料の消費 2020年5月

- 【シニアの消費】酒類の消費 2020年4月

- 【シニアの消費】乳卵類の消費 2020年4月

- 【シニアの消費】飲料の消費 2020年3月

- 【シニアの消費】魚介類の消費 2020年3月

- 【シニアの消費】穀類の消費 2020年2月

- 【シニアの消費】お菓子の消費 2020年2月

- 【シニアの消費】肉類の消費 2020年1月

- 【シニアの消費】大豆加工品、乾物・海藻、他の野菜・海藻加工品の消費 2020年1月

- 【シニアの消費】生鮮野菜の消費 2020年1月

- 【シニアの消費】調理食品費 2019年12月

- 【シニアの消費】外食費 2019年12月

- 【シニアの消費】その他の消費支出の内訳 2019年11月

- 【シニアの消費】家具・家事用品の内訳 2019年11月

- 【シニアの消費】保健医療費の内訳 2019年10月

- 【シニアの消費】衣料費の内訳 2019年10月

- 【シニアの消費】光熱・水道代の内訳 2019年10月

- 【シニアの消費】住居費の内訳 2019年9月

- 【シニアの消費】教育費の内訳 2019年9月

- 【シニアの消費】交通・通信費の内訳 2019年8月

- 【シニアの消費】食料費の内訳 2019年8月

シニアマーケットに関するリサーチ等のご相談も承っております。お気軽にお問合せください。

内閣府より発表される『高齢社会白書』を元に、具体的な数字を交えてながら

シニアマーケットについて、テーマ別にご紹介します。

シニアマーケットをマクロ視点で捉える際にお役立てください。

2020/5/19

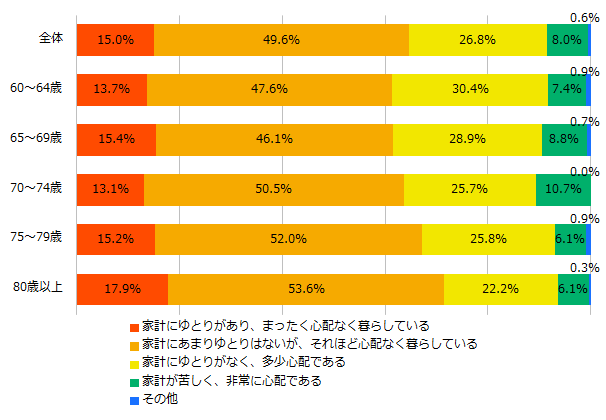

「経済的な暮らし向きに心配ない」と感じる60歳以上は64.6%

内閣府が60歳以上の者を対象に行った調査では、経済的な暮らし向きについて「心配ない」(「家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている」と「家計にあまりゆとりはないが、それほど心配なく暮らしている」の計)と感じている人の割合は全体で64.6%となっています。また、年齢階級別に見ると、年齢階層が高いほど「心配ない」と回答した割合は高く、80歳以上では71.5%となっています。

60歳以上の者の暮らし向き

出典:内閣府「高齢者の経済・生活環境に関する調査」(平成28年)を加工して作成

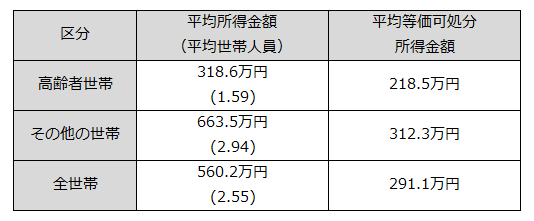

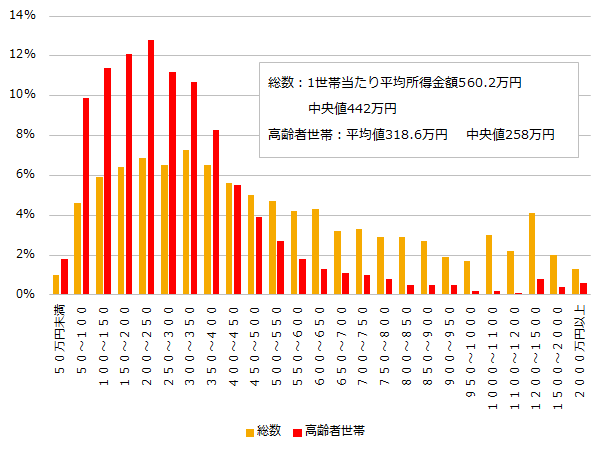

その他の世帯平均と比べて高齢者世帯の所得は低い

高齢者世帯(65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯)の平均所得(平成28年の1年間の所得)は318.6万円で、全世帯から高齢者世帯と母子世帯を除いたその他世帯(663.5万円)の5割弱となっています。

なお、平均所得金額で見るとその他の世帯と高齢者世帯の差は大きいですが、世帯人員数が少ない方が生活コストが割高になるといった影響を調整し、世帯人員の平方根で割った平均等価可処分所得金額で見ると、高齢者世帯は218.5万円となっており、その他の世帯(312.3万円)の約7割となっています。

高齢者世帯の所得

出典:厚生労働省「国民生活基礎調査」(平成29年)(同調査における平成28(2016)年1年間の所得)

また、高齢者世帯の所得階層別分布を見てみると、200~250万円未満が最も多くなっています。

高齢者世帯の所得階層別分布

出典:厚生労働省「国民生活基礎調査」(平成29 年)を加工して作成

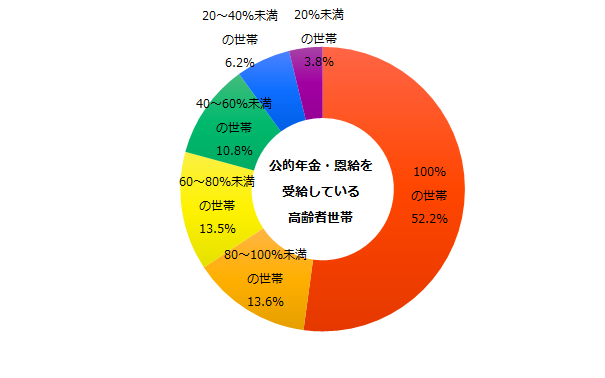

さらに、公的年金・恩給を受給している高齢者世帯について、公的年金・恩給の総所得に占める割合別世帯数の構成割合を見ると、公的年金・恩給が家計収入の全てとなっている世帯が半数以上となっています。

公的年金・恩給を受給している高齢者世帯における

公的年金・恩給の総所得に占める割合別世帯数の構成割合

出典:厚生労働省「国民生活基礎調査」(平成29年)を加工して作成

出典:内閣府『令和元年版高齢社会白書』

関連記事

内閣府より発表される『高齢社会白書』を元に、具体的な数字を交えてながらシニアマーケットについて、テーマ別にご紹介します。シニアマーケットをマクロ視点で捉える際にお役立てください。

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の社会保障給付費に対する影響 2020年5月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の要因 2020年4月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】地域別にみる高齢化

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】家族と世帯

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の国際的動向

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】出生数・死亡数と平均寿命

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の現状と将来

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢期の生活に関する意識

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の外出と自動車の運転に関する状況

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の地域生活に関する状況

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の住まいに関する意識

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者のインターネット利用状況/介護ロボットの利用意向

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の自殺者・東日本大震災における被害状況

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の孤独死

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の住宅火災・虐待・成年後見制度利用

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の事故・犯罪・詐欺被害

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の住まい

シニアマーケットに関するリサーチ等のご相談も承っております。お気軽にお問合せください。

総務省統計局より発表される『消費動向指数』を元に、具体的な数字を交えてながら

シニアマーケットについて、テーマ別にご紹介します。

シニアマーケットをマクロ視点で捉える際にお役立てください。

以前の記事※で、1か月あたりの油脂・調味料の消費支出の合計は全体平均で2,915円(※4.3%)、60~69歳で3,282円(4.6%)、70歳~2,940円(4.7%)であり、60代・70歳~は全体よりも多くなっています。

※前記事:【シニアの消費】食料費の内訳 2019年8月

※( )内は食費全体を100%とした場合の割合

世帯主の年齢階級別1世帯あたりの食料支出金額一覧

今回は、食費の中から「油脂・調味料」の内訳をご紹介します。

今回は、食費の中から「油脂・調味料」の内訳をご紹介します。

世帯主の年齢階級別1世帯あたり油脂・調味料支出一覧

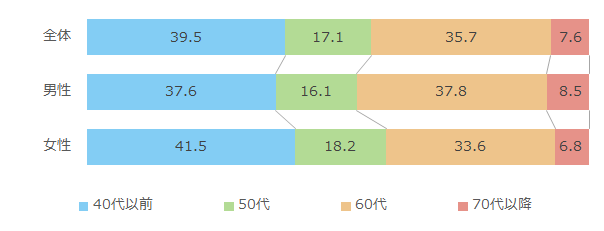

油脂・調味料の消費は「つゆ・たれ」、「食用油」、「乾燥スープ」の順で多い

全体平均の油脂・調味料の合計金額は2,915円で、食費支出合計に対しての割合が4.3%※となっており、食費の中で11番目に多いカテゴリとなっています。

内訳の上位カテゴリは、「つゆ・たれ」320円で11.0%、「食用油」261円で9.0%、「乾燥スープ」254円で8.7%となっています。

<全体平均>1世帯当たりの「油脂・調味料」支出 (%は構成比)

60~69歳は「ふりかけ」の消費額が少ないが、その他は全体平均よりも多い

60~69歳の油脂・調味料の合計金額は全体平均が2,915円なのに対し、3,282円で全体平均よりも367円上回っており、約1.1倍の支出となっています。

内訳をみると、「ふりかけ」を除く全てのアイテムで全体平均よりも多く、全体と同様に「つゆ・たれ」が357円と最も多く、次いで「食用油」312円、「乾燥スープ」282円となっています。

全体と比較して差が最も大きいのは「マーガリン」で、全体平均が44円なのに対し、54円と金額は少ないですが約1.2倍、次いで差が大きいのは「酢」で、全体平均が75円なのに対し、91円と約1.2倍となっています。その反面、「ふりかけ」は全体平均が106円なのに対し、101円と9.5割に留まっています。

金額は60代の方が多いものの、全体平均とそこまで大きな差は見られません。

<60~69歳>1世帯当たりの「油脂・調味料」支出 (%は構成比)

70歳~は「ふりかけ」、「ケチャップ」の消費金額が低い

70歳~歳の油脂・調味料の合計金額は全体平均が2,915円なのに対し、2,940円となっており、若干ではありますが全体平均よりも多くなっています。

内訳をみると、「つゆ・たれ」が305円と最も多く、次いで「食用油」291円、「乾燥スープ」236円と続いています。

全体と比較して差が最も大きいのは「酢」で、全体平均が75円なのに対し、107円と約1.4倍となっています。次いで差が大きいのは「砂糖」で、全体平均が78円なのに対し、104円と約1.3倍となっています。その反面、「ふりかけ」は70円となっており、全体平均の6.6割と少なくなっています。また「ケチャップ」についても全体平均が39円なのに対し、28円と全体の7割に留まっております。

<70歳~>1世帯当たりの「油脂・調味料」支出(%は構成比)

※データ出典元:統計局「消費動向指数(CTI)参考詳細表 年次 2018年世帯主の年齢階級別(総世帯)を加工して作成

記事作成:2020年5月

関連記事

総務省統計局より発表される『消費動向指数』を元に、具体的な数字を交えてながらシニアマーケットについて、テーマ別にご紹介します。シニアマーケットをマクロ視点で捉える際にお役立てください。

- 【シニアの消費】酒類の消費 2020年4月

- 【シニアの消費】乳卵類の消費 2020年4月

- 【シニアの消費】飲料の消費 2020年3月

- 【シニアの消費】魚介類の消費 2020年3月

- 【シニアの消費】穀類の消費 2020年2月

- 【シニアの消費】お菓子の消費 2020年2月

- 【シニアの消費】肉類の消費 2020年1月

- 【シニアの消費】大豆加工品、乾物・海藻、他の野菜・海藻加工品の消費 2020年1月

- 【シニアの消費】生鮮野菜の消費 2020年1月

- 【シニアの消費】調理食品費 2019年12月

- 【シニアの消費】外食費 2019年12月

- 【シニアの消費】その他の消費支出の内訳 2019年11月

- 【シニアの消費】家具・家事用品の内訳 2019年11月

- 【シニアの消費】保健医療費の内訳 2019年10月

- 【シニアの消費】衣料費の内訳 2019年10月

- 【シニアの消費】光熱・水道代の内訳 2019年10月

- 【シニアの消費】住居費の内訳 2019年9月

- 【シニアの消費】教育費の内訳 2019年9月

- 【シニアの消費】交通・通信費の内訳 2019年8月

- 【シニアの消費】食料費の内訳 2019年8月

シニアマーケットに関するリサーチ等のご相談も承っております。お気軽にお問合せください。

内閣府より発表される『高齢社会白書』を元に、具体的な数字を交えてながら

シニアマーケットについて、テーマ別にご紹介します。

シニアマーケットをマクロ視点で捉える際にお役立てください。

2020/4/22

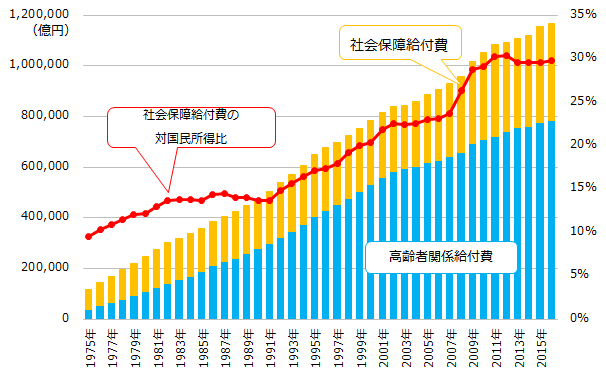

社会保障給付費は過去最高

国立社会保障・人口問題研究所「平成28年度社会保障費用統計」により、社会保障給付費(年金・医療・福祉その他を合わせた額)全体について見てみると、平成28(2016)年度は116兆9,027億円となり過去最高の水準となりました。また、国民所得に占める割合は29.84%(前年比0.28ポイント増)となりました。

社会保障給付費の推移

出典:国立社会保障・人口問題研究所「平成28年度社会保障費用統計」を加工して作成

1人当たりの医療費は95~99歳が最も多く116.2万円

社会保障給付費のうち、高齢者関係給付費(国立社会保障・人口問題研究所の定義において、年金保険給付費、高齢者医療給付費、老人福祉サービス給付費及び高年齢雇用継続給付費を合わせた額)について見ると、平成28(2016)年度は78兆5,859億円となり、前年度の77兆6,386億円から9,473億円増加しました。一方、社会保障給付費に占める割合は67.2%で、前年度から0.1ポイント減少となっています。

また、平成28年度の年齢階級別1人当たり医療費(医療保険制度分)を見ると、60歳から64歳で36.3万円であるのに対し、75歳から79歳で76.9万円、80歳から84歳で91.9万円となっています。

年齢階級別1人当たり医療費(平成28年度)医療保険制度分

医療保険制度分.png)

出典:厚生労働省保険局「医療保険に関する基礎資料」を加工して作成

出典:内閣府『令和元年版高齢社会白書』

関連記事

内閣府より発表される『高齢社会白書』を元に、具体的な数字を交えてながらシニアマーケットについて、テーマ別にご紹介します。シニアマーケットをマクロ視点で捉える際にお役立てください。

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の要因 2020年4月

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】地域別にみる高齢化

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】家族と世帯

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の国際的動向

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】出生数・死亡数と平均寿命

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の現状と将来

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢期の生活に関する意識

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の外出と自動車の運転に関する状況

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の地域生活に関する状況

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の住まいに関する意識

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者のインターネット利用状況/介護ロボットの利用意向

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の自殺者・東日本大震災における被害状況

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の孤独死

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の住宅火災・虐待・成年後見制度利用

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の事故・犯罪・詐欺被害

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の住まい

シニアマーケットに関するリサーチ等のご相談も承っております。お気軽にお問合せください。

内閣府より発表される『高齢社会白書』を元に、具体的な数字を交えてながら

シニアマーケットについて、テーマ別にご紹介します。

シニアマーケットをマクロ視点で捉える際にお役立てください。

2020/4/22

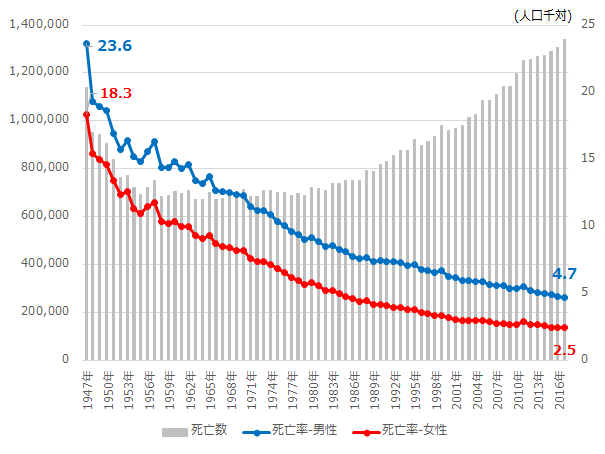

高齢化の要因① 年齢調整死亡率の低下による65歳以上人口の増加

65歳以上人口の増加に伴い、死亡者の実数は増加傾向ですが、人口の年齢構成に変化がないと仮定した場合の年齢調整死亡率は低下傾向です。

戦後、日本では、生活環境の改善、食生活・栄養状態の改善、医療技術の進歩等により、年齢調整死亡率が大幅に低下し、1947年の男性23.6、女性18.3から、2017年には男性4.7、女性2.5になっています。

死亡数及び年齢調整死亡率の推移

厚生労働省「人口動態統計」を加工して作成

高齢化の要因② 少子化の進行による若年人口の減少

我が国の戦後の出生状況の推移を見ると、出生数は、第1次ベビーブーム(1947年~1949年の出生数は805万7,054人)、第2次ベビーブーム(1971年~1974年の出生数816万1,627人)の2つのピークの後は減少傾向です。2017年の出生数は94万6,065人、出生率(人口1,000人当たりの出生数)は7.6となり、出生数は前年の97万6,978人より30,913人減少しました。

また、合計特殊出生率(その年次の15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子供の数に相当。)は、第1次ベビーブーム以降急速に低下し、1956年に2.22となった後、しばらくは人口置換水準(人口を長期的に維持するために必要な水準)前後で推移しましたが、1975年に1.91と2.00を下回ると、1993年に1.46と1.50を割り込みました。その後も低下傾向は続き、2005年には1.26と過去最低を記録しましたが、2017年は1.43となっています。

出典:内閣府『令和元年版高齢社会白書』

関連記事

内閣府より発表される『高齢社会白書』を元に、具体的な数字を交えてながらシニアマーケットについて、テーマ別にご紹介します。シニアマーケットをマクロ視点で捉える際にお役立てください。

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】地域別にみる高齢化

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】家族と世帯

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の国際的動向

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】出生数・死亡数と平均寿命

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢化の現状と将来

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢期の生活に関する意識

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の外出と自動車の運転に関する状況

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の地域生活に関する状況

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の住まいに関する意識

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者のインターネット利用状況/介護ロボットの利用意向

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の自殺者・東日本大震災における被害状況

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の孤独死

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の住宅火災・虐待・成年後見制度利用

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の事故・犯罪・詐欺被害

- 数字で見るシニアマーケット>【シニアの概況】高齢者の住まい

シニアマーケットに関するリサーチ等のご相談も承っております。お気軽にお問合せください。

総務省統計局より発表される『消費動向指数』を元に、具体的な数字を交えてながら

シニアマーケットについて、テーマ別にご紹介します。

シニアマーケットをマクロ視点で捉える際にお役立てください。

以前の記事※で、1か月あたりの酒類の消費支出の合計は全体平均で2,932円(※4.3%)、60~69歳で3,635円(5.1%)、70歳~2,604円(4.1%)であり、60代は全体よりも多いですが、70代~は全体よりも少なくなっています。

※前記事:【シニアの消費】食料費の内訳 2019年8月

※( )内は食費全体を100%とした場合の割合

世帯主の年齢階級別1世帯あたりの食料支出金額一覧

今回は、食費の中から「酒類」の内訳をご紹介します。

今回は、食費の中から「酒類」の内訳をご紹介します。

世帯主の年齢階級別1世帯あたり酒類支出一覧

酒類は「ビール」、「発泡酒・ビール風アルコール飲料」、「焼酎」の順

全体平均の酒類の合計金額は2,932円で、食費支出合計に対しての割合が4.3%※となっており、食費の中で10番目に多いカテゴリとなっています。

内訳の上位カテゴリは、「ビール」793円で27.0%、「発泡酒・ビール風アルコール飲料」582円で19.8%、「焼酎」461円で15.7%となっています。

<全体平均>1世帯当たりの「酒類」支出 (%は構成比)

60~69歳は「ウイスキー」の消費額が全体平均の約1.5倍

60~69歳の飲料の合計金額は全体平均が2,932円なのに対し、3,635円で全体平均よりも703円も上回っており、約1.2倍の支出となっています。

内訳をみると、全てのアイテムで全体平均よりも多く、全体と同様に「ビール」が995円と最も多く、次いで「発泡酒・ビール風アルコール飲料」689円、「焼酎」617円となっています。

全体と比較して差が最も大きいのは「ウイスキー」で、全体平均が138円なのに対し、203円と約1.5倍となっています。次いで差が大きいのは「ワイン」で、全体平均が237円なのに対し、322円と約1.4倍となっています。

<60~69歳>1世帯当たりの「酒類」支出 (%は構成比)

70歳~は「焼酎」「清酒」の消費金額が多い

70歳~歳の飲料の合計金額は全体平均が2,932円なのに対し、2,604円となっており、全体平均よりも328円少なく約9割となっています。

内訳をみると、「ビール」が725円と最も多く、次いで「焼酎」539円、「清酒」528円と続いており、「発泡酒・ビール風アルコール飲料」は404円と全体平均の約7割となっています。また、「チューハイ・カクテル」については、全体平均が229円なのに対し、86円と約4割と少なくなっています。

全体平均よりも多いのは「清酒」で、60代の消費金額を上回り構成比も約20%となっており、「焼酎」「清酒」が全体平均よりも好まれているようです。

<70歳~>1世帯当たりの「酒類」支出(%は構成比)

※データ出典元:統計局「消費動向指数(CTI)参考詳細表 年次 2018年世帯主の年齢階級別(総世帯)を加工して作成

記事作成:2020年4月

関連記事

総務省統計局より発表される『消費動向指数』を元に、具体的な数字を交えてながらシニアマーケットについて、テーマ別にご紹介します。シニアマーケットをマクロ視点で捉える際にお役立てください。

- 【シニアの消費】乳卵類の消費 2020年4月

- 【シニアの消費】飲料の消費 2020年3月

- 【シニアの消費】魚介類の消費 2020年3月

- 【シニアの消費】穀類の消費 2020年2月

- 【シニアの消費】お菓子の消費 2020年2月

- 【シニアの消費】肉類の消費 2020年1月

- 【シニアの消費】大豆加工品、乾物・海藻、他の野菜・海藻加工品の消費 2020年1月

- 【シニアの消費】生鮮野菜の消費 2020年1月

- 【シニアの消費】調理食品費 2019年12月

- 【シニアの消費】外食費 2019年12月

- 【シニアの消費】その他の消費支出の内訳 2019年11月

- 【シニアの消費】家具・家事用品の内訳 2019年11月

- 【シニアの消費】保健医療費の内訳 2019年10月

- 【シニアの消費】衣料費の内訳 2019年10月

- 【シニアの消費】光熱・水道代の内訳 2019年10月

- 【シニアの消費】住居費の内訳 2019年9月

- 【シニアの消費】教育費の内訳 2019年9月

- 【シニアの消費】交通・通信費の内訳 2019年8月

- 【シニアの消費】食料費の内訳 2019年8月

シニアマーケットに関するリサーチ等のご相談も承っております。お気軽にお問合せください。

.png)